ビジネスフォンを導入する場合、一般的には主装置という機器が必要になります。

主装置のタイプによってビジネスフォンの使い勝手が大きく変わるため、主装置を選ぶ際には慎重な判断が必要です。

また、ビジネスフォンの導入コストのなかでも、主装置の購入費用は大部分を占めます。

この記事では、この主装置の概要やコスト、耐用年数などについてお話します。

主装置が必要なこれまでのビジネスフォンに代替するオフィス用電話の種類として普及しているクラウドPBXについても解説します。

オフィスに導入する電話について検討している場合は、ぜひ参考にしてください。

主装置とは

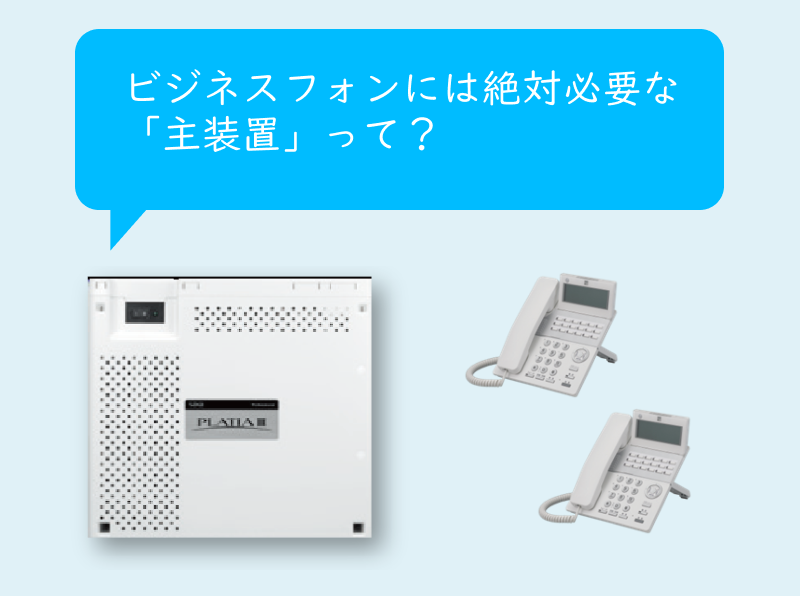

主装置とは、複数の外線と複数の電話機を接続するための機器のことで、施設内の電話機を内線でつなぐ役割も担っています。

一般家庭の電話機では、一度に1つの受電にしか対応できませんが、オフィスには一度に複数の電話がかかってくることがあります。

この「同一の電話番号で、複数の外線電話を受電する」というオフィスで必須の機能は主装置によって実現されています。

主装置の種類

ビジネスフォンの主装置は、電話機の設置台数および電話回線の収容数に応じて、Sクラス、Mクラス、Lクラスの3種類に分類されます。

それぞれの仕様は、次の通りです。

Sクラス

- 電話機の設置台数:最大10台

- 電話回線の収容数:4チャンネル(ISDN2回線またはアナログ4回線)

Mクラス

- 電話機の設置台数:最大30台

- 電話回線の収容数:12チャンネル(ISDN6回線またはアナログ12回線)

Lクラス

- 電話機の設置台数:主装置1台で最大80台(主装置の増設が可能)

- 電話回線の収容数:24チャンネル(ISDN12回線またはアナログ24回線)

価格面では、Sクラスは数十万円程度から、Mクラスも同様に数十万円程度、Lクラスは数十万円から数百万円程度となり、クラスが上がるほど高価になります。

主装置の耐用年数は一般的に6年とされますが、実際には10年前後使用されることも少なくありません。

また、ビジネスフォンの主装置は、企業規模や将来的な拡張計画をもとに選ぶことが重要です。

現時点で電話機の設置台数数が少ない場合でも、将来的に増設する可能性があるなら、余裕を持ったクラスの主装置を選ぶようにします。

主装置の主な機能

また、主装置には以下のようなオフィスの電話で役立つ機能も搭載されています。

- 留守番電話機能

- 転送電話機能

- 自動音声

- 保留応答機能

- モニター機能

- 共通電話帳機能

一般的なオフィスに導入されている「ビジネスフォン」という設備は、正確には「電話機+主装置」という構成の総称です。

ビジネスフォンの仕組み(主装置を構成する「ユニット」とは)

ビジネスフォンを導入している場合、外線の着信は必ず一度主装置に集約されます。

そこから各電話機へと回線が接続される形となりますが、主装置と接続する台数やビジネスフォンの機能は自社のニーズによってカスタマイズすることが可能です。

ビジネスフォンの主装置には、機能や性能を拡張するためのユニットと呼ばれる基盤が組み込まれています。

ユニットには外線ユニット、内線ユニット、留守電ユニット、通話録音ユニットなどがありますが、主装置はスペックによって搭載可能なユニットの数が決まっているため、必要な機能が実現できるかきちんと確認して導入するのが大切です。

主装置の種類に応じた3タイプのビジネスフォン

一口に「主装置」と言ってもその形態はさまざまで、電話機とは別にハードウェアの主装置を用意するタイプや電話機と主装置が一体になっているタイプがあります。

また、近年はクラウド上に存在するサービスを主装置として利用するタイプも一般的です。

以下では、これら主装置の種類に応じた3タイプのビジネスフォンについて、それぞれの特徴を解説します。

別途主装置を用意するタイプ

電話機とは別に主装置を用意するタイプのビジネスフォンです。

ビジネスフォンのメーカーが、機種に応じた主装置を展開しています。

サイズによって接続できる電話機の数が異なるため、オフィスの規模に応じて選ぶ必要があります。

また、通常はサイズが大きくなるほど機能も豊富になるため、オフィスで求められる機能に応じて慎重に選ばなければなりません。

主装置を電話機とは別に用意する場合は、設置に大掛かりな工事が必要になる点にも注意が必要です。

工事が終わるまでは電話を利用できません。

特に、サイズが大きい主装置は構成が複雑になるため、工事に長い期間を要します。

主装置と一体になったタイプ

電話機本体と主装置が一体になったタイプもあります。

主装置の機能は電話機に内蔵されているため、別途主装置を用意する必要はありません。

複雑な配線工事が必要ないほか、導入コストが低い点もメリットであり、小規模なオフィスでは一般的に利用されています。

ただし、機能が限定されている場合があるため、幅広い機能を利用したい場合には向きません。

例として、転送機能などが搭載されていない場合があります。

また、最大接続数が少ない点もデメリットとして挙げられます。

増設に対応できないケースも多いため、将来的に電話機を増やす予定がある場合には適していません。

クラウドの主装置を利用するタイプ

近年は主装置の機能をクラウドサービスとして提供する事業者も増えてきています。

「クラウドPBX」と呼ばれるサービス形態です。

一般的なクラウドサービスと同様に月額料金で利用できます。

そのため、ハードウェアを購入する負担がありません。

契約すれば工事なしですぐに利用できる点もメリットとして挙げられます。

スマホやPCなどの端末をビジネスフォンとして利用できる点も特徴です。

近年のビジネスニーズと合致していることから、急速に導入が進んでいます。

くわしくは後述します。

主装置の選び方

ビジネスフォンの主装置を選ぶ際には、以下の点に注意してください。

- 外線・内線の数

- 必要な機能

- 予算

- カスタマイズ性や機能性

以下、各ポイントについて詳しく解説します。

外線・内線の数

内線数と外線数は、企業規模や業務の特性に合わせて適切に選ぶ必要があります。

一般的に内線数は、オフィス内で通話を行う従業員の人数、外線数はオフィスで同時に外線通話を行う最大人数を考慮して決めます。

具体的にいうと、外線数はオフィスで同時に外線通話を行う最大人数を考慮して決めます。

たとえば、最大3人が外線通話を行う場合、3チャンネル(3ch)が適切です。

対して内線数は、必ずしも従業員数と一致させる必要はなく、電話業務に従事する人数にもとづいて決めてください。

小規模なオフィスであれば、10~20個の内線で十分ですが、大規模なオフィスでは、100個以上の内線が必要になる場合があります。

なお、回線の種類によって1回線で通話できる数(チャンネル)は異なります。

通常、アナログ回線では1回線=1チャンネル、ISDN回線では1回線=2チャンネル、光回線やIP電話では1回線で複数チャンネルに対応します。

これらのポイントを踏まえて、自社のニーズに合ったビジネスフォンを選定することが肝要です。

必要な機能

ビジネスフォンに求められる機能は、業種や事業規模によって異なります。

たとえば、一般的な中小規模のオフィスであれば、外線転送や内線転送、留守番電話などの機能があれば十分です。

一方でコールセンターのように、高度な電話対応が求められる場合、通話録音や着信制御などの機能が必要になるでしょう。

上記に加えて、電話業務を効率化させる多様な機能があります。

特に便利なのが、自動音声案内(IVR)、ソフトフォン機能、スマートフォン内線化機能です。

自動音声案内(IVR)は、着信時に音声ガイダンスを提供し、発信者が案内に従って番号を入力することで、適切な担当部署に直接つなぐ機能です。

これにより、オペレーターを介さずに着信の振り分けを行うことができます。

また、大量の顧客への自動発信や、応答した顧客に対する音声案内の提供など、多様なシーンで重宝します。

ソフトフォン機能は、PCに専用ソフトウェアをインストールすることで、通常の電話機と同じように音声通話を行える機能です。

そしてスマホ内線化機能は、スマートフォンを内線電話として使えるようにする機能です。

出先で内線に出られることから、電話業務を効率化させるとともに、柔軟な働き方をサポートします。

また、オフィスから転送された通話の場合、発信者の番号が表示されるため、より効率的なコミュニケーションが可能となります。

ビジネスフォンを選定する際には、これらの機能の有無をしっかりと確認しましょう。

予算

主装置を新品で導入する際の予算目安は、50万円~程度です。

厳密には、Sクラスの主装置は約25万円から、Mクラスは約30万円から、Lクラスは約38万円から販売されており、これらの金額にお客様の環境に合わせて追加する基盤を考慮し、予算を組んでいきます。

なお、電話機の購入費用や、工事費用は別途かかります。

専用電話機の価格は1台あたり約3万円、工事費は機器1台あたり約1万2,000円が目安です。

機能性やカスタマイズ性

主装置には「ユニット」と呼ばれる基盤が収容されて、その組み合わせによって機能が変わります。

以下、主なユニットの種類をまとめたのでご覧ください。

- 電源ユニット

- CPUユニット

- 内線ユニット

- 外線ユニット

- 単独電話機ユニット

- 拡張ユニット

内外線の管理や外部機器との連携など、1つの主装置が複数の役目を果たせるのは、これらのユニットが組み込まれているからです。

一般的に主装置のユニット、事業規模・事業内容に合わせて必要なものを選択します。

たくさんのユニットを積めば多機能になる反面、相応にコストもかかるため、必要なオプションの見極めが重要です。

ビジネスフォンの導入でよくある失敗

弊社では多くの企業様のビジネスフォン導入をサポートさせていただいてきましたが、機器選定に失敗して結果的に弊社にご相談をいただく機会も多くいただきました。

その中でもビジネスフォン選びでよくある失敗についてまとめました。

事業の成長スピードに機器のスペックが追い付かない

ビジネスフォンの主装置の選定で起こりがちな失敗の一つが「想定以上に事業が拡大してしまい、求める台数や機能に主装置のスペックが対応できなくなってしまった」というパターンです。

事業の成長に合わせてオフィスの人員も増えたため、導入している主装置のスペックだと接続可能な台数が足りなくなってしまうケースです。

未来の事業の成長性まで予想して導入スペックを検討するのはなかなか難しいですが、主装置は高価な機器であるため、買い替えのコストも大きくなります。

ある程度の拡張性を持たせてスペックに余裕のあるものを選んでおくことで、長期的に最適な結果となる場合も多いようです。

中古の機器を購入したけれど、サポートが無くトラブル対応が大変

詳しくは後述しますが、ビジネスフォンの主装置は高価格な機器です。

特にスタートアップの企業などでは、コスト削減のため中古の主装置を導入するケースも多いようです。

しかし中古の主装置はそもそも故障のリスクが大きいうえ、製造元からのサポートが限られる場合があります。

メーカーサポートが打ち切られていたり、修理やアップデートに対応していないことがあるため、トラブルが発生した際に適切な対応ができない場合があります。

電話はビジネスでは不可欠な存在であり、トラブルが起きると影響も大きくなりがちです。トラブルを経験したことで、緊急時いつでも頼れるサポートの存在を強く感じたという声は多くいただきます。

>>ビジネスフォン選びに失敗した…と感じているなら。プロが最適な提案をいたします。

主装置の価格

ビジネスフォンシステム全体のなかでも、主装置は特に価格が高いハードウェアです。

小規模オフィス用で、機能が最小限に限定されたSサイズの主装置でも下限は20万円程度となっています。

中古で主装置を購入するという選択肢もあります。

中古の場合、チャンネル数や型式、状態によって価格が大きく異なるため、一概に相場を述べることはできません。

また、主装置とビジネスフォンの対応状況にも注意する必要があります。

古い主装置を中古で購入すると、対応する電話機を見つけられないことも考えられます。

リースの場合は新品のビジネスフォンシステムの代金を月々の分割で支払っていくことになるため、初期費用の負担を軽減できます。

主装置の耐用年数

上記のとおり、主装置の導入には大きなコストが発生します。

一方で、主装置の寿命はどの程度なのでしょうか。

以下では、主装置の耐用年数について解説します。

主装置の一般的な寿命

主装置の一般的な寿命は10~15年だと言われています。

実際の寿命は使用環境や使用状況によって異なりますが、丁寧に扱えば長期間使用可能だと考えられています。

20年以上同じ主装置を使い続けているオフィスも少なくありません。

中古の場合、購入した時点で経年劣化が生じているため寿命は短くなります。

一般的な中古主装置の寿命は4~6年です。

また、個体差があるため、中古の主装置を購入する際は慎重に選ぶことをおすすめします。

主装置の経年劣化によって、不具合が起きてくるケースがあります。

以下では、ビジネスフォンの代表的な故障例をご紹介します。

よくある故障例

ビジネスフォンが寿命を迎えると、以下のような故障が目立つようになってきます。

- 着信音が鳴らない

- 通話音声に雑音が入る

- 液晶モニターが表示されない

着信音は設定で音量を変えられるため、聞こえない場合は人為的に調整されている可能性があります。

設定を変えても聞こえない場合は、ビジネスフォンのスピーカーが故障している可能性があります。

通音音声の雑音は、多くの場合はモジュラーケーブルやカールコードの接触不良が原因です。

ケーブルを交換しても改善されていない場合は、主装置の故障が考えられます。

電話機の液晶モニターが表示されない場合は、電話機本体の問題なのか主装置起因の問題なのか判別が必要です。

オフィスに設置しているすべての電話機の液晶に不具合が起きている場合は、主装置が原因だと考えられます。

主装置を再起動しても改善されない場合は、主装置の修理、あるいは交換が必要です。

主装置の法定耐用年数

主装置の法定耐用年数は、6年と定められています。

上記のとおり、主装置の一般的な寿命は10~15年です。

実際の寿命と法定耐用年数は分けて考える必要がありますが、目安として導入から6年程度で何らかの不具合が出てくることを想定しておいたほうがいいでしょう。

なお、6年は新品の主装置の法定耐用年数であり、中古の場合はそもそも法定耐用年数が定められていません。

中古の場合、購入した段階で製造から6年以上経過している商品も多いため、導入した時点で故障リスクが高いことを念頭においておく必要があります。

主装置の保証

新品でビジネスフォンおよび主装置を購入した場合、一般的には1年間のメーカー保証がつきます。

また、別途、1~5年の販売店保証がつくことも一般的です。

販売店保証は有料オプションとして提供されていることもあります。

中古の場合は、通常は保証がありません。

保証の期間内の故障であれば、使用者起因の問題ではないかぎり無料で修理や交換の対応を受けることが可能です。

ビジネスフォンを購入した場合は、必ず保証の期間を確認しておきましょう。

耐用年数・コストの問題をクリアできるクラウドPBXが主流

上記のとおり、ビジネスフォンを導入する場合は主装置のコストが問題になります。

また、寿命を迎えると、再度費用をかけてリプレイスしなければなりません。

現在は、主装置に関するコストと耐用年数の問題をクリアできることから、クラウドPBXが主流になってきています。

まず、クラウドPBXのメリットとして導入コストの低さが挙げられます。

クラウドPBXでも初期費用は発生しますが、ハードウェアの主装置を導入する場合と比較するとはるかに安価です。

社員に貸与しているスマートフォンを連携させれば、電話機を購入する必要もありません。

主装置となるシステムの管理はベンダーが担っているため、利用者側で主装置の耐用年数を気にする必要はありません。

トラブル時の対応も、すべてベンダーが行います。

さらに、近年になりクラウドPBXの需要を高めている理由のひとつが、テレワークの一般化です。

個人のスマートフォンを社用電話として利用できるため、テレワーカーとのコミュニケーションが容易になります。

営業マンが自宅からテレマーケティングを行うことも可能です。

スターティアのビジネスフォン導入サービスとは?

多機能ビジネスフォンやクラウドPBXが気になったら、豊富な導入実績を誇るスターティアにお任せください。

スターティアでは、ビジネスフォンの機種選定から導入・保守までフルサポートし、お客様のビジネス電話環境を包括的に支援いたします。

複数拠点間での内線通話を可能にしたり、社用スマホを内線化したりと、ビジネスフォンにはさまざま導入メリットがあります。

お客様のお声を丁寧にヒアリングし、最適な機種とプランをご提案いたしますので、ぜひ一度当社にご相談ください。

▽スターティアのサービス▽

▽関連サービス▽

▽関連サービス2▽

まとめ

ビジネスフォンの主装置の価格と耐用年数について解説しました。

ビジネスフォンのシステムは大きなコストが導入のハードルになります。

特に、主装置に発生するコストが大きな負担となります。

中古で購入する選択肢もありますが、導入した時点で経年劣化が進んでいることから、すぐにリプレイスすることになる可能性は否定できません。

こうしたコストと耐用年数の問題をクリアできるほか、近年のビジネスニーズに合っていることから、ハードウェアの主装置を利用するビジネスフォンと比較してクラウドPBXの普及が進んでいます。

スターティアでは、「ビジネスフォン」のサービスを提供しています。

クラウドPBXのサービスでスマホをビジネスフォンとして利用したい場合は、ぜひご相談ください。

おすすめ資料ランキング

【著者・監修者企業】

弊社はパソコン周り、オフィス環境、法律の改正、コスト削減など、ビジネスに関わるお困りごとの解決策を提供する当サイト「ビジ助channel」を運営しています。

資格

一般建設業 東京都知事許可(電気通信工事業):(般-4)第148417号

古物商 東京都公安委員会許可(事務機器商):第304361804342号

労働者派遣事業 厚生労働省許可:派13-316331

小売電気事業者 経済産業省登録:A0689

電気通信事業者 総務省届出:A-29-16266

媒介等業務受託者 総務省届出:C1905391

関連SNS

- トータルサポート

-

-

- オフィス環境

-

-

- 目的別で探す

- ネットワーク環境

-

-

- 環境サービス

-

-

- 目的別で探す

- Webプロモーション

-

-

- 3Dソリューション

-

-