2023年6月、不当な契約から消費者を保護する「消費者契約法」が改正されます。

多くの法人に影響がある改正にかかわらず、その内容はあまり知られていません。

今回は、消費者契約法改正の概要やクーリングオフとの違いを解説します。

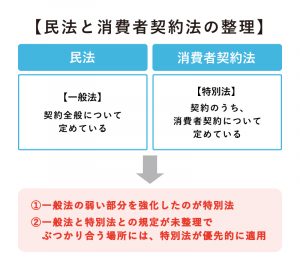

消費者契約法とは?

消費者契約法とは、事業者と消費者間で結ばれる「消費者を守る法律」です。

正確には消費者の権利・利益を保護するための法律であり、労働契約をのぞき、すべての消費者契約に適用されます。

消費者契約法が策定された背景には、事業者と消費者間に存在する「情報の質」があります。

ほとんどの場合、商品・サービスに精通しているのは、それらを提供する事業者側です。

事業者の中には、消費者を誤認させる表現を用いたり、不当な価格で契約させたりする悪徳業者もいます。

基本的に消費者の立場は弱いため、利益・権利を守るためのルールが必要になったわけです。

このような事情から、2001年4月1日に消費者契約法が施行されました。

クーリングオフとの違いは?

消費者契約法は、契約締結後から一定期間の間、無条件で消費者契約を解除できる法律です。

クーリングオフ制度に類似しますが、適用範囲・目的・権利行使の期間の3点に違いがあります。

クーリングオフ制度の適用範囲は、事業者との紛争が発生しやすい「特定商取引法」のみです。

訪問販売や通信販売が対象で、購入後に後悔したり、不利益に感じたりした場合、消費者の申し出により契約を解除できます。

このように、消費者が頭を冷やす期間を設けるのが、クーリングオフ制度の目的です。

また、クーリングオフは「購入後8日以内(原則)」に権利を行使する必要があります。

権利行使の期間を過ぎたあとは原則、クーリングオフによる返金を受けることはできません。

消費者契約法は返品・返金に特定の期間を設けていないため、クーリングオフよりも柔軟な対応が可能です。

2023年6月に施行!消費者契約法改正の概要とポイント

ここでは、2023年6月に施行される消費者契約法改正について、その概要とポイントを解説します。

ポイント1.契約の取消権

消費者契約法における「契約の取消権」は、「困惑型」と「誤認惹起型」の2種類にわかれます。

困惑型は文字通り、事業者の不当な勧誘行為から、消費者が困惑したまま締結した契約の取消しを認める権利です。

今回の法改正により、困惑型に次の類型が追加されます。

- 退去困難な場所に同行して勧誘する

- 契約締結の相談に対し、威迫する言動を交えて妨害する

- 契約目的物の現状変更を行う

「退去困難な場所に同行して勧誘する」とは、消費者を任意の場所に誘導し、契約締結せざるを得ない状況にすることです。

あくまでも「無申告での勧誘」が禁止されるため、あらかじめ勧誘目的で場所の移動を提案した場合、本規定には抵触しません。

また、消費者が家族などに契約締結を相談した際、威迫する言動で妨害したり、契約目的物の現状変更を行ったりすることは禁止です。

「契約目的物の現状変更」とは、消費者契約締結前に何らかの追加サービスを提供し、結果的に「契約が望ましい状況」を作り出すことです。

上記は悪意ある誘導に近く、今回の改正をもって規制されます。

ポイント2.解約料の説明における努力義務

消費者が求めた場合、事業者は契約解除料などの「算定の根拠」を説明する義務が生じます。

通常、契約解除料の金額の正当性を消費者が判断するのは困難です。

今回の法改正以降、事業者は金額の正当性や算定の根拠、考慮事項を提示しなければなりません。

ポイント3.免責範囲が不明瞭な条項の扱い

「○○に反する場合はこの限りではない」など、契約書における自社の免責範囲を明瞭にする条項は原則、無効になります。

法改正後、当該契約の免責範囲の明確化が求められます。

ただし、本項に法的義務は発生せず、あくまでも努力義務の範疇に留まります。

ポイント4.開示要請に関する根拠規定

適格消費者団体とは、事業者による不当な消費者契約に対し、差止請求権を行使できる法人のことです。

これまで、適格消費者団体が事業者に契約内容の確認などを申し込んでも、対応の可否は個々に委ねられました。

法改正後、適格消費者団体による開示請求に法的規定が設けられます。

「説明の必要がない正当な理由」がない限り、事業者は当該法人の要請に応じることになるでしょう。

ポイント5.新たな事業者の努力義務規定

今回の法改正では、事業者に対して新たな努力義務規定が設けられました。

基本的には、消費者の年齢・健康状態・知識・経験を総合的に判断し、勧誘・販売しなければなりません。

結局のところ、「節度を守って商売をすること」を表しているわけです。

まとめ

消費者契約法は2023年6月に改正されます。

ほとんどの事業者に影響する法改正であるため、具体的にどの点が重要なのか把握しておくことが重要です。

やや難解な規定もありますが、一つひとつ噛み砕けば理解できますので、万が一のトラブル防止に努めましょう。

おすすめ資料ランキング

【著者・監修者企業】

弊社はパソコン周り、オフィス環境、法律の改正、コスト削減など、ビジネスに関わるお困りごとの解決策を提供する当サイト「ビジ助channel」を運営しています。

資格

一般建設業 東京都知事許可(電気通信工事業):(般-4)第148417号

古物商 東京都公安委員会許可(事務機器商):第304361804342号

労働者派遣事業 厚生労働省許可:派13-316331

小売電気事業者 経済産業省登録:A0689

電気通信事業者 総務省届出:A-29-16266

媒介等業務受託者 総務省届出:C1905391

関連SNS

- トータルサポート

-

-

- オフィス環境

-

-

- 目的別で探す

- ネットワーク環境

-

-

- 環境サービス

-

-

- 目的別で探す

- Webプロモーション

-

-

- 3Dソリューション

-

-